工人的黃金時代

工人群體的出現

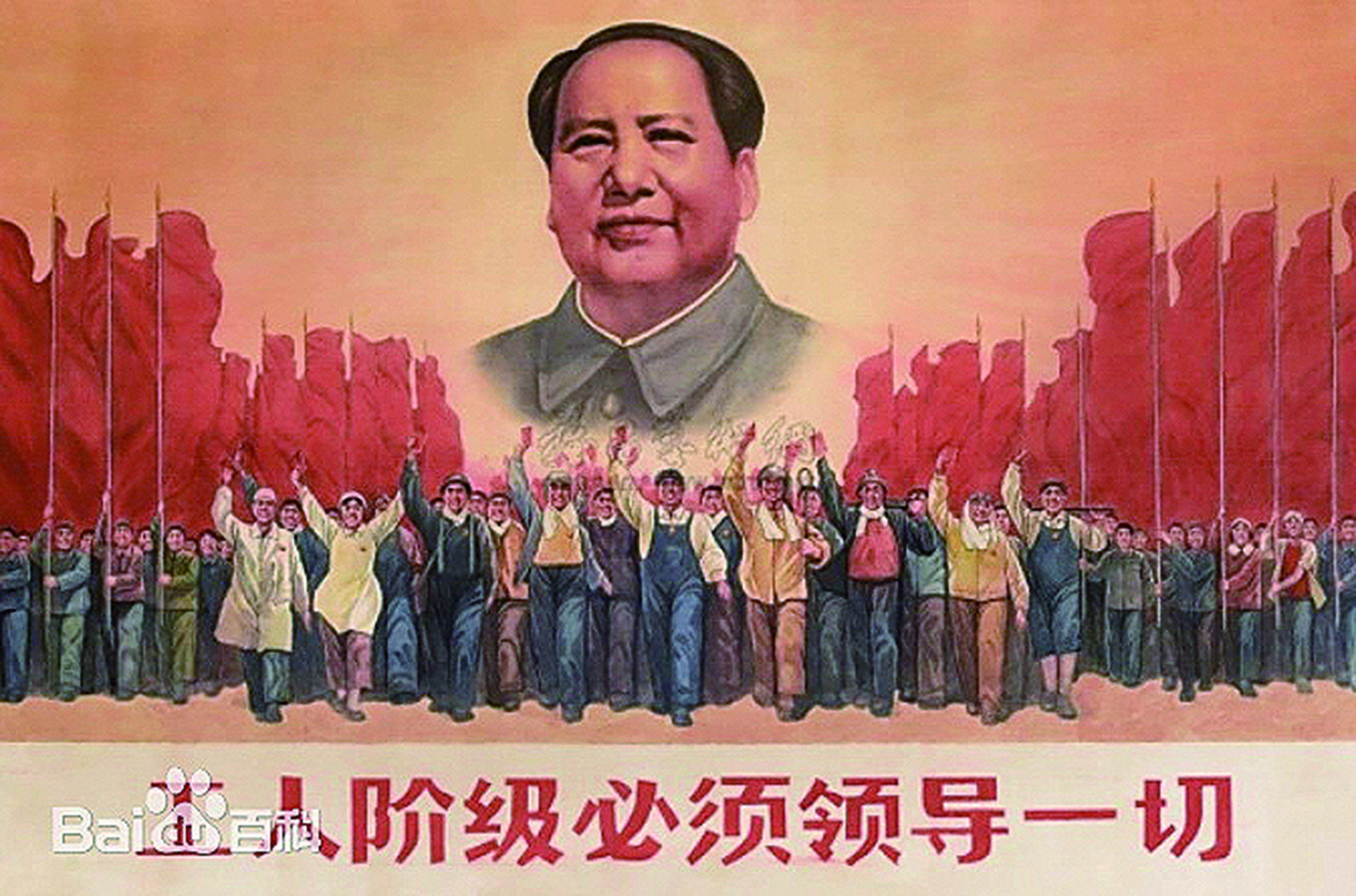

踏入每年的十月份會面對兩日子,一個是十月一日的中華人民共和國國慶,另一個是9天之後的辛亥革命紀念日。在我成長的年代,老百姓口中稱之為十一國慶和雙十節,不少澳門居民會參加其中一項活動,亦有二者均出席的。對部分市民而言,這代表著兩個熱鬧的場面;對主事者而言,代表的是兩股不同的政治勢力。從另一個角度看,這是代表著建立政權的兩種思想,而前者所彰顯的是無產階級的政權,新政權的主角是工農兵群眾中的工人階級。

甚麼是工人階級?翻查百度百科,找到的定義是:“工人階級,亦稱無產階級,馬克思主義認為,工人階級是那些靠出賣勞動力(包括體力和腦力)、不擁有生產資料,勞動成果大部分被資產階級剝削,並為社會創造主要財富的階層,包括大部分的體力和腦力勞動者。” 定義的最後一句為傳統定義填補了空白,比較適用於新的歷史階段。我對於定義的興趣不大,因為歷來難有概括一切的單一定義,兼且給出定義是非常主觀的行為。我感興趣的反而是和工人、工人階級和工人階級政黨的出現。

在中國甚麼時候出現工人或者匠人?恐怕難以說清楚。商朝製造銅器的匠人、東漢造紙的作坊,和宋代的印刷工場內的勞動者算不算是工人?他們是否符合工人的定義?上述的三種人可能只符合部分的定義,因為定義是現代的,來自西方的概念。比較容易回答的問題是,中國的工人何時大批地出現?社會主義思想何時傳入?工人階級政黨何時組成並且取得政權?

在研究中國現代化時,學者大多把洋務運動作為起點,總結其特徵是物器的現代化。西方工業革命的成果透過船堅炮利來體現,並且逼使國人開展洋務運動,建立水師學堂和翻譯學校。據統計,自19世紀中業輸入西方技術至五四運動前夕,中國經已擁有超過二百萬工人,他們集中在上海、天津和廣州等地。他們在新興的都市出賣勞動力來攢取生活,在人口當中不是主流,並且沒有統一的指導思想。直到俄國的革命成功,蘇聯誕生,和建立第三國際1,社會主義的思潮得以在內地的知識界範圍內漸漸流行。轉捩點是1921年陳獨秀等人在上海建立中國共產黨,並且在其後28年中不斷發展和強大,最終在1949年由國民黨手中奪取政權。在中國歷史上,元朝的職業等級制度曾有工和匠的分類,但不是階級分類。相信明確的提出中國工人是一種階級,並且成為國家的核心力量應該是1949年之後的事了。

工人的黃金時代

我身旁有幾位親屬擁有工人階級的特徵,他們只靠出賣勞動力為生,也不擁有生產資料,教育程度不高(介於小學和高中之間),長期在內地生活。其中一位父輩名叫阿偉,他的經歷讓人們觀察到中國的工人在不同時期的際遇。他一生都是產業工人,經歷了解放戰爭、解放初期的政治運動、文化大革命和1979年的改革開放。他在1925年生於廣州,少年時期因為避開戰火從廣州走難來澳門。他在沙梨頭區居住,並且在位於水上街市附近的東亞冰廠做學師。和平之後他返回廣州做機械學徒,到了解放前夕在廣州機場當上機械工人。

解放後,他被分配進入廣州重型機械廠擔任工段長,管理的車間負責煉鋼,擁有兩百多名員工。僅有小學學歷的他在60年代的月薪就高達120元,足以養活全家和供給幾名子女上學。當時廣州的專業技工不只政治地位高,人工也高,因為高中生畢業只有幾十元月薪。2 除了政治地位和人工是高地位的指標,還有兩個例子可以支持這種觀點:他在製作船隻推進器(螺旋槳)上做出技術突破而備受表揚,甚至有新聞見報。第二是受上級推薦去蘇聯學習,最終因為私人理由放棄。放在當年的國外,甚至今天的內地,這機會不一定會給予一個小學程度的技術工人,因為這種事情只能夠在那個工人階級的黃金年代發生。

社會轉型的衝擊

阿偉在上世紀80年代中退休,也避過了上世紀末對國營企業的巨大衝擊。他的退休金遠遠不足夠支撐他的退休生活,只能依賴家人的資助和“食老本”來安享晚年。根據百度百科的資料,從1998-2001年期間全國國有企業累計有2250萬職工下崗。下崗工人的生活境遇迅速下降,以三線下崗職工為例,2005年三線下崗職工月收入低於300元的有68%,下崗職工收入的92%用於衣食和子女教育,88%的下崗職工無法養活自己而不得不依靠政府福利、親友救濟。”3

在經濟和社會高速轉型的80年代,給予很多人無限的機會,也釋放了大量之前不曾用好的生產力。另一方面,大批備受國家政策保護了幾十年的大型國企面對著新的經濟政策和社會形勢,趨向於解體的邊緣。與此同時,數以億計的農民工為城市化提供了勞動力,為發展第二產業和第三產業作出貢獻。他們從工業勞動中攢取比務農高的收入,也為社會的資本累積作出貢獻。但農民工的地位遠比不上解放後的黃金年代(1949-1979)。1980年代的內地,工人保障不足、收入和社會其他階層拉開了,因為下海的人有機會攢取快錢,留在體制內的公務員則獲得政策上的傾斜保護。明顯地,新興的工人階級在政治和社會地位兩方面都大不如前了。

前景?

從1960年代開始懂事以來,工人階級領導一切的口號響徹雲霄,到了八十年代之後這種話語便少了,因為社會上主流價值是向前看和向錢看。對於中國的工人階級是否仍然處於領導者地位,我個人是懷疑的。更為實際的問題是,在今天的社會分層當中,究竟甚麼人可以配稱工人呢?他們需要什麼的知識結構和技術水平?又或者工人階級作為一特定的階級會否消失呢?

1第三國際又名共產國際,列寧領導創建,存在於1919∼1943年,總部位於莫斯科。該組織的任務是團結工人階級和勞動群眾,推翻資本主義和帝國主義統治,確立世界範圍的無產階級專政,徹底消滅階級,實現社會主義和共產主義。

2當時有一句順口溜是 “做又三十六,吾做又三十六。” 反映了大多數高中畢業生的收入水平。

3引自百科百度詞條,該詞條由中央編譯出版社審核。

□ 冬白

|

|

|

|

☆ 解放初期,工人階級領導一切的口號不絕於耳。(百度百科圖片) |

☆ 工人是在工農兵群眾中排行第一的。(百度百科圖片) |